1.生活保護は経済的に困窮する人を救済する制度

日本国憲法では第二十五条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と、いわゆる生存権が保障されています。第二項では「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定され、生活保護は最も重要な社会保障制度として機能しています。

生活保護は、経済的に困っている方に対し日常生活を支援するという制度で、生活実態に応じ以下8種類の扶助が支給されます。

生活扶助

住宅扶助

教育扶助

医療扶助

介護扶助

出産扶助

生業扶助

葬祭扶助

2.生活保護を受ける条件

生活保護制度は生活保護法(以下、「法」と表記します)を根拠に、日本国民に対して適用されます。しかし暫定的な措置として、永住権など適法に国内滞在する外国籍の人に対しても保護を実施できることになっています。

生活保護の仕組みは、国が定める最低生活費と世帯収入とを比較し、収入が少ない場合不足分を支給するという大前提がありますが、保護を受けるにはほかにも規定される条件を満たす必要があります。

それを端的に表しているのが法第四条で、「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを…活用することを要件として行われる」と規定されています。

具体的な受給条件を、ひとつひとつ確認していきましょう。

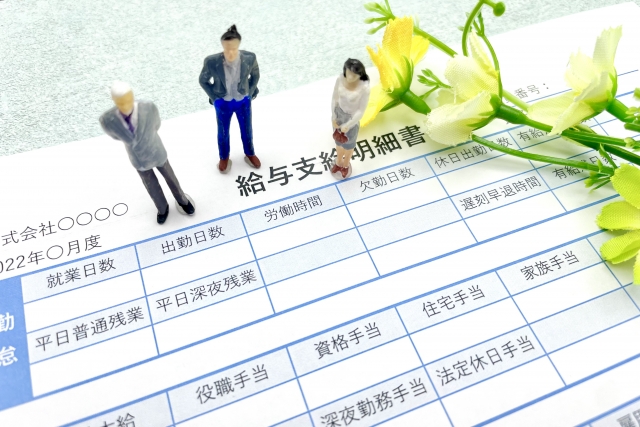

①収入額が最低生活費を下回っている

繰り返しになりますが、生活保護を受ける最大の条件は「収入が最低生活費を下回る」という点です。

最低生活費の基準は厚生労働省が定めており、居住する地域や世帯員の人数・年齢によって異なります。また働いて得る就労収入だけでなく、年金や仕送り・失業手当などあらゆる収入が算定され、不足分が支給されます。

最低生活費には衣食に必要な費用に加え、住む場所を確保する家賃や医療費・介護保険サービスの自己負担なども実態に応じ算定されます。大雑把な数字ですが、最低生活費12万円の世帯に月7万円の収入がある場合、差引5万円が支給されることになります。

認定する収入には一部例外として、公的機関等からの一時的な支援金など、収入にカウントされない項目があります。就労収入も全額を認定すると就労意欲を削いでしまうため、収入額に応じた一定額が控除されます。

②資産を活用しても経済的に困窮している

保護を受けるためには、換金性の高い資産を売却し、売却益を資金として生活費に充てなければなりません。例としては不動産や自動車・貴金属などが挙げられますが、居住している住宅は極端に規模の大きなものでなければ保有が認められます。

すぐに買い手がつかないなど、やむを得ない場合は法第六十三条を適用した上で保護を開始し、資産を売却した場合処分額の範囲内で受けた保護費を返還することになります。

なお自動車については「事情があれば認められる」と解釈されることもありますが、保有が認められるのは極めて例外的な扱いです。申請者が必要性を感じても福祉事務所が認めないことが多いため、原則として保有は認められないと理解しておきましょう。

また現在住んでいる住宅であっても、住宅ローンが残っている場合は生活保護を受けられません。売却処分や自己破産などの手続を経てはじめて、申請をすることが可能になります。

③他法他施策の優先

生活保護の制度は日本の社会保障制度の「最後の砦」と呼ばれており、保護を受ける前に様々な支援策を受けなければなりません。

これを「他法他施策の優先」と呼んでおり、例として以下のような対応をする必要があります。

・病気や障がいで働けない人は障害年金の受給可能性を探る

・会社員等が働きながら保護を受けようとする場合は社会保険に継続して加入する

・非課税世帯などを対象とする給付金の受け取り

これらの施策にあてはまらない、また利用しても経済的に困窮する場合にはじめて、生活保護を受けることができます。

④扶養義務者からの援助が受けられない

民法第八百七十七条第一項では、親子などの直系血族や兄弟姉妹間などの家族は、お互いに扶養義務を有すると定められています。また第七百五十二条では夫婦の相互協力扶助義務が規定されており、そのひとつに扶養義務が含まれます。

法第四条第二項では「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、…保護に優先して行われる」とされており、扶養義務者からの援助が受けられない場合にはじめて、保護を受けることができます。

援助額が最低生活費に満たない場合は援助を収入に認定し、不足分を生活保護として支給します。

3.生活保護を受けるための手続き

条件を満たすだけでは生活保護を受けることはできず、保護を受けたい人は福祉事務所に申請をしなければなりません。

福祉事務所は市区や都道府県に設置されており、市区の住民は市区の福祉事務所に、町村の住民は一部例外を除き都道府県の福祉事務所に保護申請を行います。申請は指定された書類に必要事項を記載し、窓口に提出しましょう。

申請を受け付けた後、福祉事務所では収入・資産の状況を調査し、先に解説した条件を満たすかどうかの審査を行います。金融機関や扶養義務者に預貯金・扶養の可否を照会するとともに、申請者との面接により生活歴や現在の状況を聴き取ります。

原則として申請から14日以内、預貯金調査等に時間を要する場合は30日以内に保護を開始するか申請を却下するかを決定し、申請者にその旨を通知します。

申請が却下された場合は不服申立の対象となり、3カ月以内であれば申立することができます。申立はひとりで手続きするのが困難なため、法テラスの制度などを利用して弁護士に依頼しましょう。

生活保護の開始決定がなされたら程度の決定と呼ばれる保護費の計算を経て、保護費の支給を受けることになります。原則として毎月一回、福祉事務所の窓口などで保護費を受け取りますが、申請時は特に緊急性が高いため、定例の支給日より早めに支給されることがあります。具体的な支給日は福祉事務所により異なるので、ケースワーカーに確認しておきましょう。

また強制ではありませんが、受給者の利便性を図るため保護費の口座振込に対応する自治体もあります。ケースワーカーから勧められることもありますが、行政側の手間を省くためではないので、振込を希望しない場合ははっきりと断りましょう。

4.保護を受けているときの権利や義務

生活保護を受給するというのは、言い換えれば生活保護法の適用を受けるということになります。

保護を受けるにあたっては様々な権利が保障されたり義務が課せられたりしますが、法五十七条から六十二条で具体的な内容が規定されています。

①生活保護を受ける人の権利

生活保護を受けている人は正当な理由がない限り、一度決定された保護を不利益になる形で変更されることがありません。

また保護で給付された金品には課税や差し押さえがされないため、最低限度の生活を送ることが保障されます。

なお保護を受ける権利を他人に譲渡することについては法第五十九条で禁止されています。

②保護を受けている人が守るべき義務

保護を受けている人には、

生活上の義務

届出の義務

指示等に従う義務

の3つが課せられます。

生活上の義務は法第六十条で規定されており、勤労や健康増進・生計の把握などにより、健康で文化的な最低限度の生活維持や向上に努めなければならない、というものです。特に、働ける人は働いて生計を立てる努力をする必要があります。

法第六十一条に規定がある届出の義務は、収入や支出など生計の状況や居住地・世帯の構成など保護の決定にかかる要素が変わったときに届出をしなければならない、というものです。書面等による届出ができない場合でも、いち早くケースワーカーに口頭で報告しておきましょう。

また福祉事務所やケースワーカーは、適切な保護の実施や世帯の自立促進のため、必要に応じ指導や指示を行います。保護を受けている人はこれに従わなければならない、と法第六十二条で定められています。

これらの義務に違反した場合、保護の減額変更や停止・廃止といった処分を受ける可能性があるため、課せられる義務は絶対に守りましょう。

5.まとめ

生活保護を受けられないことに不満や不安を抱える人にとって、保護を受ける条件は厳しいですが、言い方を変えればその前にできることがたくさんあるということです。

生活保護を受けるためだけではなく、申請する前にどんなことをして急場をしのげるかという意味においても、保護の条件を知っておくことは重要といえるでしょう。

もっと具体的なことを知りたい・自分が思い付く事前の対策がわからないという人には、リライフネットへの相談をおすすめします。リライフネットは生活保護や住まい探しなどのサポートを通じ、生活に困窮する方を総合的に支援しています。

無料相談も行っているので、経済的に困窮する方は一度リライフネットに連絡を入れてみましょう。